概要

岡山大学から農園のDX化の相談を受け,将来的な農業のDX化をともに目指した取り組みが始まりました.

MOSAdemyでは,まず岡山大学農園で農業DX機器を試作して設置しました.

今回はその中の2つについて触れたいと思います!

成果物1「自動水やり装置」

市販の「充電式ポンプ」と「回転式散布器」と「モータドライバ」を組み合わせることで,自動水やり装置の試作を行いました.バッテリの持ちを良くして交換頻度を減らすことで,農家さんへの負担を減らすことを目的としています.その目的のために,充電式ポンプのバッテリの持ちを考慮して, 必要な時に電源をつけられるような回路を模索しました!

案としては,リレー回路を使用するものとモータドライバを使用するものとが出ましたが,リレーを動作させるための駆動電流が不足していること,モータドライバの方がサイズが小さく充電式ポンプ内に組み込みやすいことなどからモータドライバを選択しました.

改良した充電式ポンプ(左は正面写真、右は側面写真)

工夫点

- 超省電力化

・バッテリとモータの間にモータドライバを挟み,待機時間中はモータドライバの出力をOFFにする

・待機時間中は,マイコン(ESP32)のDeepsleepモードを使用する

この2点の改良により,待機時間中の消費電力を極力小さくして超省電力化を行いました. - 筐体外部からの散水時間と待機時間の変更を可能に

筐体外部にディップスイッチとリセットボタンを設置し筐体内部のマイコンに繋ぐことで,

コードの書き換えをせずとも散水時間と待機時間を変更することが出来る形にしました.

感想

様々な部品を組み合わせて,どうすればホースを長くしたり排出口を増やしたりしても

水の勢いを保てるか試行錯誤したことが楽しかった.

リレーが動作しなかったときに,駆動電流が足りていないという原因を突き止めるのに

時間がかかった.学校で学ぶことと現場のギャップを埋められるようにしていきたい.

成果物2「センシングボックス」

農場の様々なデータを実際に現場に行かなくても取得できることを目的として試作に取り組んでいます.その第一段階として,3種類のセンサで6つのデータを取得できるセンシングボックスを製作しました!

使用するセンサは,土壌センサ,温湿度センサ+CO2センサ,照度センサの3種類です.

それぞれ,土壌の温湿度,空気中の温湿度・CO2濃度,照度を測定することが出来ます.

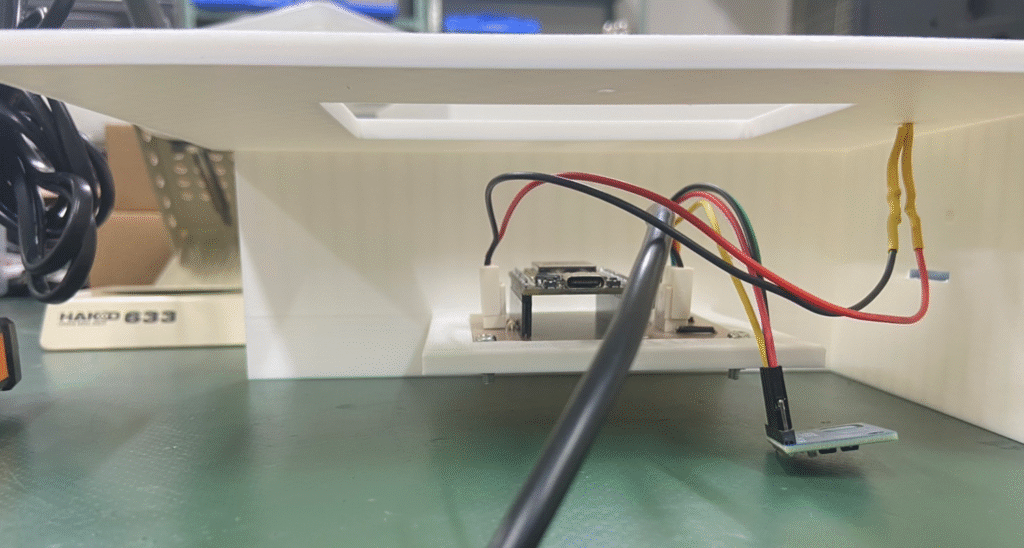

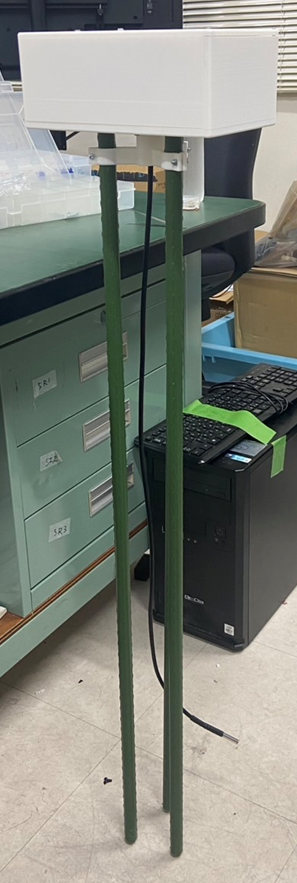

作成したセンシングボックス(左がセンシングボックス内部,右が全体写真)

工夫点

- バッテリを太陽光充電式にすることで交換を不要に

屋外環境に設置させることを活かして,バッテリを太陽光充電式にしました.

これによりバッテリの交換作業が不要となり,いつでも農園データを取得することが出来ます.

- Wi-Fi経由でデータの取得を可能に

今後の拡張性を考慮してWi-Fi経由でデータを取得できる形にしました.

LTE等でインターネットを確立すれば,サーバ上でデータを管理することが出来るようになります.

感想

屋外環境に設置するため,筐体の防塵・防水性や取得データの通信距離などを

改善していきたい.

農園設置

農園の方の立会いのもと,製作した「自動水やり装置」と「センシングボックス」を岡山大学農園に設置

しました.自動水やり装置は作物にしっかり水かかるように,センシングボックスは実際に植えられている作物の状態を測定できるように設置しました.

設置の様子(1枚目は自動水やり装置、2枚目はセンシングボックス)

今後の取り組み

設置した「自動水やり装置」と「センシングボックス」は,定期的に状態を確認しながら必要であれば

更なる改良を加え,より良いものにしていきたいと思います.